文森特·梵高作为后印象派的杰出代表,其肖像作品以其强烈的情感表达、独特的笔触和鲜明的色彩闻名于世。无论是自画像还是他人肖像,梵高通过对人物形象的深刻描绘,传递出内心的挣扎、希望与人性光辉。

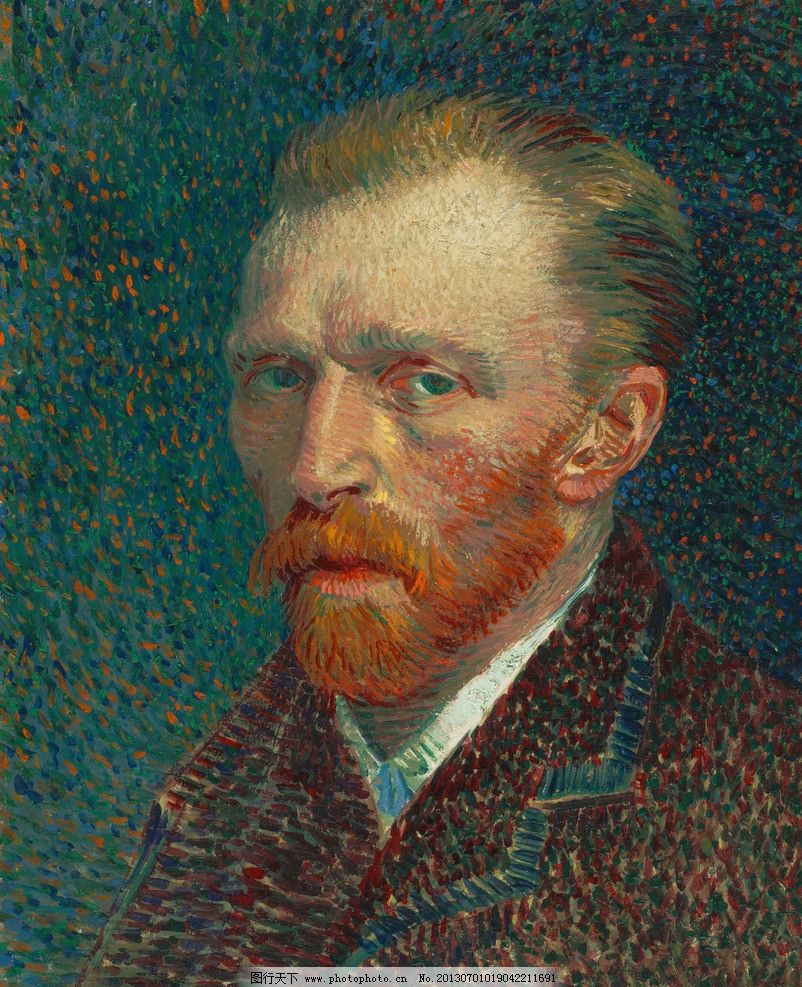

梵高一生创作了超过43幅自画像,这些作品不仅记录了他的外貌变化,更反映了他不同时期的精神状态。例如,1887年的《戴灰色毡帽的自画像》中,他采用短促的笔触和蓝灰色调,展现了他在巴黎学习印象派技法时的探索;而1889年的《包扎耳朵的自画像》则用绷带、忧郁的眼神和暖黄色背景,暗示了他精神危机后的痛苦与孤独。这些自画像不仅是艺术的表达,更是梵高与自我对话的见证。

除了自画像,梵高也致力于描绘普通人的形象,尤其是农民和劳动者。在《吃土豆的人》中,他通过昏暗的灯光、粗糙的面部刻画和深沉的土地色调,突出了农民的艰辛生活,表达了对劳动阶级的深切同情。另一幅著名作品《阿尔勒的妇女》则以鲜艳的色彩和旋转的笔触,捕捉了法国南部人物的活力,体现了梵高对生命力的赞美。

梵高肖像作品的独特之处在于其情感的直接性与形式的创新。他摒弃了传统肖像的写实风格,转而用扭曲的线条、对比强烈的色彩和动态的构图来传达人物的内心世界。这种风格不仅影响了后来的表现主义艺术家,也让观众能够透过画作,感受到梵高对人性与生命的永恒探索。

总体而言,梵高的肖像作品不仅是艺术史上的瑰宝,更是一面镜子,映照出人类情感的复杂与真实。通过欣赏这些作品,我们得以窥见一位天才艺术家的灵魂,并从中获得深刻的共鸣与启示。